配電理論及び配線設計|第二種電気工事士国家試験問題|21問〜40問

平成29年度国家試験 下期8

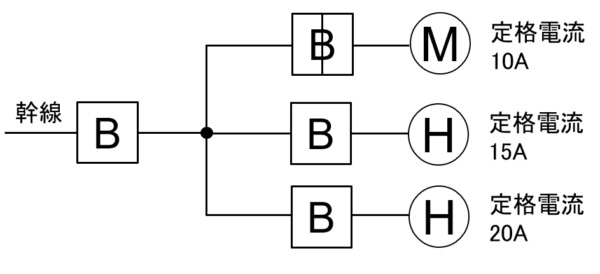

図のように、三相の電動機と電熱器が低圧屋内幹線に接続されている場合、幹線の太さを決める根拠となる電流の最小値 [A] は。

ただし、需要率は 100 % とする。

令和3年度国家試験 下期 午後8

金属管による低圧屋内配線工事で、管内に断面積 3.5 mm^2 の 600 V ビニル絶縁電線(軟銅線)3 本を収めて施設した場合、電線 1 本当たりの許容電流 [A] は。

ただし、周囲温度は 30 °C 以下、電流減少係数は 0.70 とする。

令和2年度国家試験 下期 午後8

金属管による低圧屋内配線工事で、管内に断面積 3.5 mm2 の 600 V ビニル絶縁電線(軟銅線)4 本を収めて施設した場合、電線 1 本当たりの許容電流 [A] は。

ただし、周囲温度は 30 °C 以下、電流減少係数は 0.63 とする。

令和3年度国家試験 上期 午前8

合成樹脂製可とう電線管(PF 管)による低圧屋内配線工事で、管内に断面積 5.5 mm2 の 600 V ビニル絶縁電線(軟銅線)7 本を収めて施設した場合、電線 1 本当たりの許容電流 [A] は。

ただし、周囲温度は 30 °C 以下、電流減少係数は 0.49 とする。

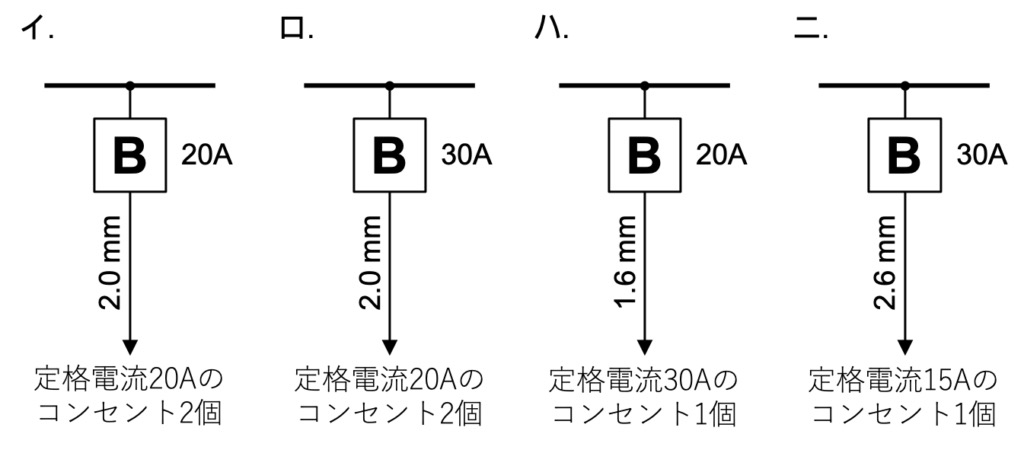

令和元年度国家試験 下期10

定格電流 30 A の配線用遮断器で保護される分岐回路の電線(軟銅線)の太さと、接続できるコンセントの図記号の組合せとして、適切なものは。

ただし、コンセントは兼用コンセントではないものとする。

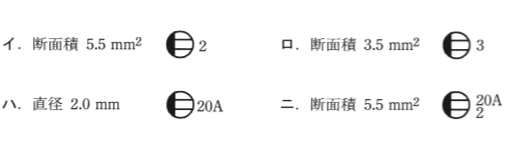

令和3年度国家試験 下期 午前10

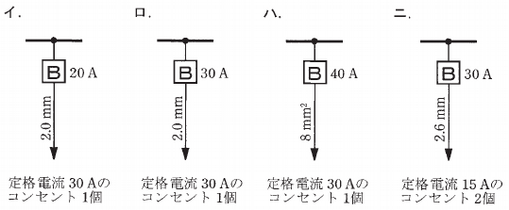

低圧屋内配線の分岐回路の設計で、配線用遮断器、分岐回路の電線の太さ及びコンセントの組合せとして、適切なものは。

ただし、分岐点から配線用遮断器までは 3 m、配線用遮断器からコンセントまでは 8 m とし、電線の数値は分岐回路の電線(軟銅線)の太さを示す。

また、コンセントは兼用コンセントではないものとする。

令和3年度国家試験 上期 午後10

低圧屋内配線の分岐回路の設計で、配線用遮断器、分岐回路の電線の太さ及びコンセントの組合せとして、不適切なものは。

ただし、分岐点から配線用遮断器までは 3 m、配線用遮断器からコンセントまでは 8 m とし、電線の数値は分岐回路の電線(軟銅線)の太さを示す。

また、コンセントは兼用コンセントではないものとする。

平成25年度国家試験 上期8

金属管による低圧屋内配線工事で、管内に直径 1.6 [mm] の 600 V ビニル絶縁電線(軟銅線) 5 本を収めて施設した場合、電線 1 本当たりの許容電流 [A] は。ただし、周囲温度は 30 [°C] 以下、電流現象係数は 0.56 とする。

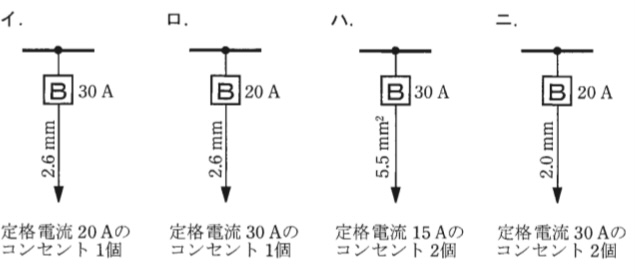

令和2年度国家試験 下期 午後10

低圧屋内配線の分岐回路の設計で、配線用遮断器、分岐回路の電線の太さ及びコンセントの組合せとして、適切なものは。

ただし、分岐点から配線用遮断器までは 3 m、配線用遮断器からコンセントまでは 8 m とし、電線の数値は分岐回路の電線(軟銅線)の太さを示す。

また、コンセントは兼用コンセントではないものとする。

平成25年度国家試験 下期9

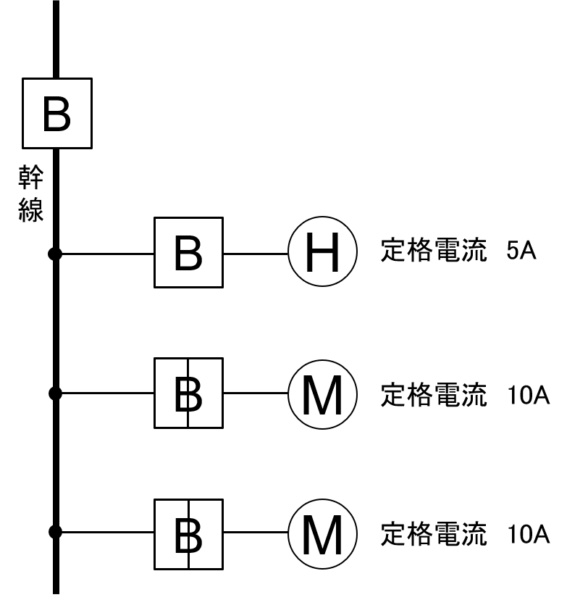

図のような電熱器(H)1台と電動機(M)2台が接続された単相2線式の低圧屋内幹線がある。この幹線の太さを決定する根拠となる電流Iw[A]と幹線に施設しなければならない過電流遮断器の定格電流を決定する根拠となる電流IB[A]の組合せとして、適切なものは。

ただし、需要率は100[%]とする。

令和元年度国家試験 下期8

合成樹脂管可とう電線管(PF 管)による低圧屋内配線工事で、管内に断面積 5.5 mm² の 600 V ビニル絶縁電線(軟銅線)3 本を収めて施設した場合、電線 1 本当たりの許容電流 [A] は。

ただし、周囲温度は 30 °C 以下、電流減少係数は 0.70 とする。

平成27年度国家試験 上期8

定格電流 12 A の電動機 5 台が接続された単相 2 線式の低圧屋内幹線がある。この幹線の太さを決定するための根拠となる電流の最小値 [A]は。

ただし、需要率は 80 [%]とする。

平成27年度国家試験 下期8

金属管による低圧屋内配線工事で、管内に直径2.0 mm の600 V ビニル絶縁電線(軟銅線)5本を収めて施設した場合、電線 1 本あたりの許容電流 [A] は。

ただし、周囲温度は30 °C以下、電流減少係数は0.56とする。

令和2年度国家試験 下期 午後9

定格電流 12 A の電動機 5 台が接続された単相 2 線式の低圧屋内幹線がある。この幹線の太さを決定するための根拠となる電流の最小値 [A] は。

ただし、需要率は 80 % とする。

令和元年度国家試験 上期8

金属管による低圧屋内配線工事で、管内に直径 2.0 mm の 600 V ビニル絶縁電線(軟銅線) 5 本を収めて施設した場合、電線 1 本当たりの許容電流 [A] は。

ただし、周囲温度は 30 °C 以下、電流減少係数は 0.56 とする。

令和3年度国家試験 下期 午後9

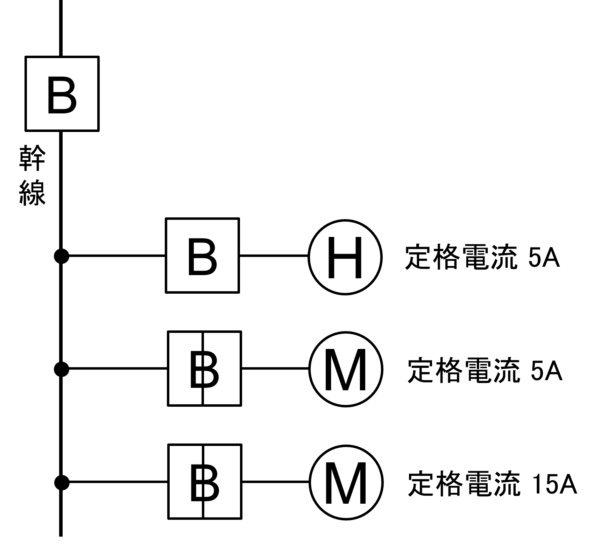

図のような電熱器H1台と電動機M2台が接続された単相2線式の低圧屋内幹線がある。この幹線の太さを決定する根拠となる電流Iw[A]と幹線に施設しなければならない過電流遮断器の定格電流を決定する根拠となる電流IB[A]の組合せとして、適切なものは。

ただし、需要率は100%とする。

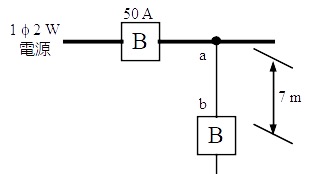

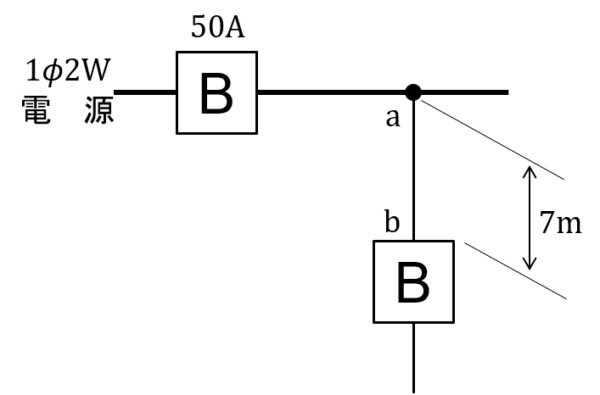

令和元年度国家試験 下期9

図のように定格電流 50 A の過電流遮断器で保護された低圧屋内幹線から分岐して、7 m の位置に過電流遮断器を施設するとき、a-b 間の電線の許容電流の最小値 [A] は。

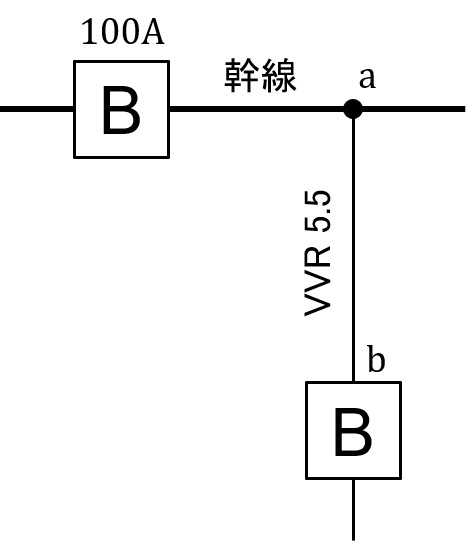

平成29年度国家試験 下期10

図のように定格電流 100 A の配線用遮断器で保護された低圧屋内幹線から VVR ケーブル太さ 5.5 mm² (許容電流 34 A )で低圧屋内電路を分岐する場合、a-b 間の長さの最大値 [m] は。

ただし、低圧屋内幹線に接続される負荷は、電灯負荷とする。

平成28年度国家試験 上期9

図のように定格電流 50 Aの過電流遮断器で保護された低圧屋内幹線から分岐して、7 mの位置に過電流遮断器を施設するとき、a-b 間の電線の許容電流の最小値 [A] は。

平成28年度国家試験 下期9

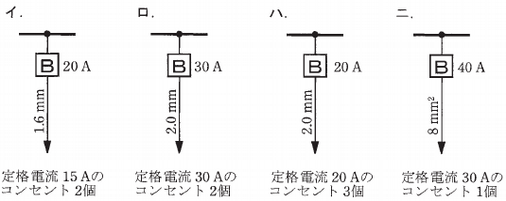

低圧屋内配線の分岐回路の設計で、配線用遮断器、分岐回路の電線の太さ及びコンセントの組合せとして、適切なものは。

ただし、分岐回路から配線用遮断器までは 3 m、配線用遮断器からコンセントまでは 8 m とし、電線の数値は分岐回路の電線(軟銅線)の太さを示す。

また、コンセントは兼用コンセントではないものとする。